兴趣和思维模式

30分钟为什么同样的米,却养出百样的人?有的人有出息,有的人有成就,有的人碌碌无为,有的人穷困潦倒,有的人幸福无比,有的人痛苦悲催,有的人……到底是什么因素决定了这一切呢?

——是遗传基因不同,还是文化氛围差异?

——是个人自我努力,还是原生家庭影响?

——是内在自我觉醒,还是外在环境造就?

——是学校教育培养,还是企业平台成就?

——是兴趣爱好驱动,还是老师指导作用?

——是思维模式塑造,还是习惯方式养成?

若要问个究竟,答案肯定众说纷纭,没有统一标准。下面,我就试着以个人的认知和判断,对此问题进行剖析与探讨,希望能够抛砖引玉,为大家提供一些思路。

一、兴趣激发内生动力

“我”是一切的根源,是一切的源头和事情的起始。

从佛家的缘起性空论(简单来说,即一切事物都是由“因”和“缘”相互作用而产生的“果”),对这一课题的研究有很好的启迪:生而为人来到人世间,从睁开眼睛看世界的那一刻起,是什么决定了“我”与世界的关系呢?

世界那么大,美好那么多,要看自己为之做了些什么?所愿所不愿,皆源于自己。而做些什么,或许决定了一个人的成就与幸福程度!

“为什么而做什么”,它拷问着我们每一个人:究竟是什么力量驱使一个人去做某些事情,即自我的内生动力来自何方?

我认为,对于芸芸众生而言,这份动力的源泉往往根植于个人的“兴趣”之中,即在无意识中展现出对某些东西无法抗拒的热爱与追求。这仿佛是一种与生俱来的特质,也叫“天赋”。因此,可以这么说,“我”的兴趣爱好,在很大程度上决定了自己与世界的关系!

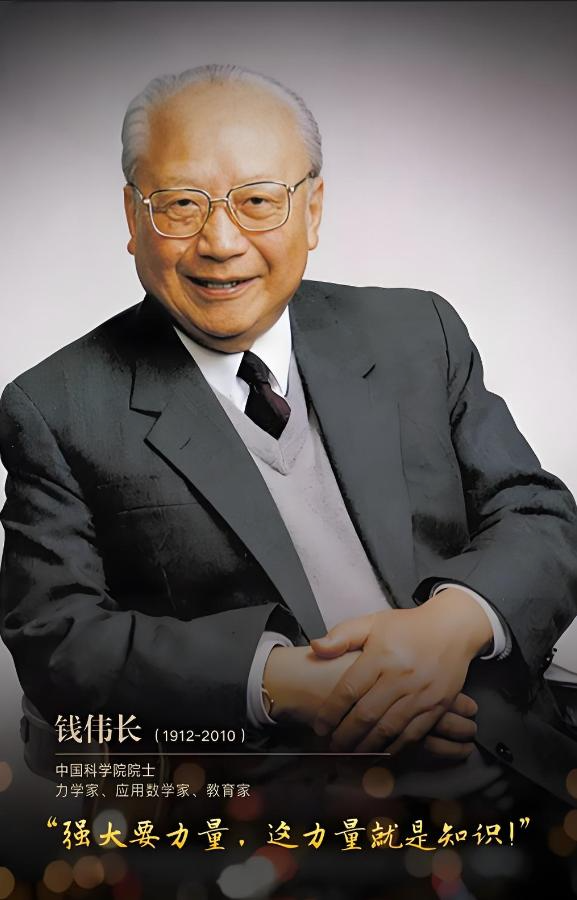

然而,尽管兴趣在个人成长与发展中扮演着至关重要的角色,但在家国天下大义面前,个人的兴趣往往需要做出让步。以伟大科学家钱伟长先生为例,他的求学经历生动地诠释了这一道理。钱伟长先生在语文和历史方面展现出了非凡的才华,拿到了两科满分的好成绩。却在数学、物理、英语等科目上表现平平,加起来只有25分。得益于清华大学独特的招生制度,他以第七名的成绩被清华大学录取。然而,当国家面临危难,日本侵华、东北沦陷的惨痛现实摆在他面前时,他毅然决然地放弃了原有的兴趣特长,转而投身于物理学的研究。他深知,在战争的年代,中文和历史虽能滋养心灵,却难以直接捍卫国家的尊严与安全。他坚定地说:“要打仗,中文、历史都派不上用场。中国老吃败仗就是因为飞机大炮不如人家。我要进物理系!”正是这份对国家命运的深切关怀,驱使他克服了重重困难,最终成为了一名杰出的物理学、力学、应用数学家以及教育家,为国家的科技进步作出了巨大贡献。

由此可知,倘若一个人的兴趣爱好,能够与家国天下的宏大情怀相融合,那么这份热爱所蕴含的意义,无疑将超越平凡,变得非凡而深远!这样的结合,不仅赋予了个人追求以更高的使命维度,也让兴趣爱好成为了一种推动社会进步、国家强盛的强大力量。在这样的境界中,个人的梦想与国家的命运紧密相连,每一次的努力与探索,都可能为家国添砖加瓦、贡献智慧,意义注定非凡!那么,兴趣究竟是如何影响人生,它又是如何演变和发展的呢?

1.人的行为产生

一个人的行为,由三个层次决定:非意识、感性意识和理性意识,这三个层次在人的决策和行为中扮演着各自独特的角色。

——非意识,在最底层起作用,它在人的行为中发挥着决定性的作用。非意识决定人的基本行为方向,而且没有任何商量余地,因为它存在于人的意识之外,无法和主体进行直接的交流。它主要由遗传基因决定,同时也在无意识中受后天经验影响。影响人生命运的性格特征,往往就在非意识范围内。比如,一个人在面对危险时,会本能地感到恐惧,并迅速做出逃跑或躲避的反应,这种反应往往在意识到危险之前就已经发生,是人类在进化过程中形成的自我保护机制。

——感性意识,也叫人的直觉,有时人们会用“直肠子”来形容这种直觉式的反应。感性意识涉及的是人们在没有经过深思熟虑的情况下,凭借直觉作出的快速反应。比如,一个人在看到某个人时,会立刻感到愉悦或厌恶等不同感觉,这种反应往往基于个人的情感和审美偏好,而不是经过逻辑分析的结果。

——理性意识,它则涉及更为复杂的思考过程,包括权衡各种利弊,计算得失输赢,评估事情的难易程度,考虑别人的接受程度,以及彼此高兴厌恶等等。理性意识是人们在面对选择时,通过逻辑和分析来做出决策的重要工具。比如,一个人在选择职业道路时,会考虑自己的兴趣、市场需求、职业发展前景以及潜在的收入水平,通过综合分析来做出最终的职业选择。

2.人的本能驱动

人的本能,是指人类与生俱来的、天赋的、在人类进化路上所留下的一些行为和能力,这些都不需教导和训练的。本能,是人人都具有的,也可称作是本自具足的。一个人的本能,主要来自非意识,也会受感性意识的影响。

由此,从人的本能出发,任何人面对任何事情,一般都会遵循:“我想”→“我要”→“我能”的演变过程。本能本无好坏,但却在这个演变过程中,不同人的选择造就了不同的人生。也就是说,自己选择做些什么,或许决定了一个人的成就与幸福程度!

吃喝玩乐,是人的本能之一。然而,令人遗憾的是,许多人错将这种本能视为人生的全部意义,却将人生的其他责任抛在一边,不管不顾。他们不愿意沉下心来好好读书,通过学习来丰富自己的知识库,提升自己的内在修养与综合素质;他们也不去考虑成家立业,承担起作为家庭顶梁柱的责任,为家人的幸福与未来努力奋斗;更别提去回馈社会、建设国家、造福人民这样崇高而伟大的事业了。他们只是一味地在追寻吃喝玩乐,陷在这种短暂的快感之中无法自拔。他们丧失了斗志,毫无进取之心,或躺平啃老,或浑浑噩噩,或醉生梦死,将大好的人生嚯嚯掉,浪费在了无休止的个人享乐之中,实在是令人痛心疾首,多可惜啊!

探索世界,也是人的本能之一。从小婴儿初次睁开清澈的眼眸,好奇地打量这个五彩斑斓的世界开始,人类便踏上了不断探索的征途。有些人从小就将探索世界作为人生的使命所在,在好奇心的强烈驱使下,他们不断了解、探索、研究,突破自己的认知局限和能力局限,寻找人类突破生存边界的密码,持续改变着人类生存的命运!

学习和实践,是探索世界的两种主要方式,它们相辅相成,缺一不可。

学习是探索世界的基石,它让我们能够站在巨人的肩膀上,站得更高,看得更远。从古至今,无数哲人先贤、文学家、科学家等,他们穷尽毕生精力探索世界,将探索到的智慧结晶传承给我们。我们通过接受学校教育、阅读他们的著作,可以迅速汲取他们的智慧,了解世界的奥秘。正如古人所言:“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉,书中自有千钟粟,书中自有稻梁谋。”书籍是我们探索世界的宝贵财富,它让我们能够跨越时空的限制,与伟大的灵魂对话。

“知而不行,是为不知”,学习只是探索世界的起点,真正的探索还需要通过实践来完成。实践是检验真理的唯一标准。一个人学到的知识如果只是停留在书本上、脑海中,如果不运用起来、转化为行动,那么这些就只是一堆无法发挥出真正价值的“死”知识。只有将学到的知识付诸实践,我们才能有更深刻的体会和感悟。这也解释了为何许多人虽然懂得很多道理,却仍旧无法过好自己的一生。因为他们缺乏实践,不付诸行动,又怎能期待拿到好的结果呢?

比如,一个人通过阅读菜谱或观看视频教程,了解了番茄炒蛋的制作步骤和技巧,知道了需要准备哪些食材、如何调配比例、怎样掌握火候等理论知识。然而,如果他不真正走进厨房,亲自动手实践一番,是无法真正体会到这道菜的美妙滋味的。在实践的过程中,或许会遇到一些问题,比如鸡蛋炒散了、番茄出水太多等,但正是这些挑战,让人不断尝试、调整,最终找到最适合自己的烹饪方法。每一次的实践,都是对理论的一次验证与深化,也是对自己厨艺的一次提升与锻炼。这也正是探索世界时,学习与实践相结合的重要性所在。

3.人的兴趣激发

正是兴趣爱好这些本能,激发了多数人的内生动力。当这种动力与“造福一方人”的家国情怀相结合时,它将变得更为强大和磅礴。

这种源自本能的强烈“我想”,驱使大脑给出“我要”的行为指令。至于能不能演变成“我能”的结果,取决于“我想”的愿力大小和坚定程度,以及“我要”之信念的能量是否持续增长。因为,在“我要”与“我能”之间,看似相隔十万八千里,又似乎只有一步之遥,能不能“成”完全取决于自己的勇气、决心、毅力和坚持。

若以“坚决、勇敢、坚韧”的态度一以贯之,几乎可以确保成功,成就卓越十拿九稳;若以“为难、担心、害怕”的态度,则可能寸步难行,或者半途而废,最终毫无结果。介于两者之间,是“勇敢、主动、积极”的态度,则足以成就一个优秀的自己。成功与失败,往往就在于此,是非即成败啊!与利益有关吗?没有!态度和付出才是关键!

“我想”→“我要”→“我能”,这三个阶段的内容分开来剖析,或许就清晰无比:

——“我想”就是心念,心心念念,代表的是内心深处的渴望和梦想,作为人都会生起的种种念头和愿望;

——“我要”就是自我暗示,是行为行动的先导,在这种信念的坚持下,人们会将其转化为具体的行为表现。在此过程中,人的勇气就发挥出作用,也叫“勇敢”,即不会“为难、担心、害怕”;

——“我能”就是拿到结果的具体过程,关乎能不能做成,能不能做好,能不能拿到好的结果。拿到了好的结果就变成了成绩,一次次取得的成绩,就形成了成就,人就自然而然地心生喜悦,心生自信,为下一次的行为行动找到了力量和底气,经验也就这么一次次地形成了。

“我想”→“我要”→“我能”,三者既层层递进,又相互影响,没有“我想”,就不会有“我要”的动力;没有“我要”的行动,就不可能实现“我能”的目标。很多情况下,人们可能只有“我想”,却没有付诸“我要”的行动,“光说不练假把式”就是这意思。

4.成就与幸福的基础

从兴趣爱好激发“我想”的内生动力,到“我要”鼓起勇气付诸实际行动,最终到“我能”获得一次次的成绩。这种由成绩而形成的“成就感”,所产生的喜悦和自信,均来自一个人的内心。自然而然地心生喜悦,心生自信,这种幸福的感觉无比珍贵,是用金钱买不到的啊!

俗话说:“三岁看大,七岁看老”,这说明了在人生这一阶段,所养成的心理暗示和心理习惯,对其一生的成就与幸福,都有着深远的影响。因此,作为父母,应特别关注孩子在这一时期所展现出来的本能:若是正向的,得小心呵护,倍加珍惜;若是反向的,得加以纠正或者引领。特别是要通过鼓励或者加以训练,帮助孩子发现自己的兴趣爱好,培养出正向的内生动力。

而其中,学习和实践是最好的探索体验途径。从日常生活中的一件件小事开始,从孩子力所能及的事情做起。比如,幼儿园的小孩,从自己学会独立吃饭、自主穿衣服、搞定自己卫生等小事开始,以“不给别人添麻烦”为准则,通过修炼自己来获得成就感,进而培养自己内心的喜悦和自信。

随着年龄的增长,个人能力和能量随之提升,在家庭和单位所处的“位置”也会进阶。因个人所承担的责任和义务不同,面对的困难和挑战也会不同,承担和付出也有所不同。但正是由于个人从小到大的积累,当他有足够的能力和能量时,便能够游刃有余地去解决所遇到的问题,从而逐步绽放出生命应有的光芒,最终收获人生的快乐、满足、幸福和美好!

二、思维模式铸就无限可能

从“我想”到“我要”,再到“我能”的演变过程中,一个人的思维模式起到了至关重要的作用。

思维模式,体现在一个人“怎么想、怎么说、怎么做”上面。每一件伟大的事情,都源自于自己“怎么想、怎么说、怎么做”;每一件悲催的事情,也都源自于自己“怎么想、怎么说、怎么做”。这个世界本来很美好,就因为人的所想、所说、所做,而起了波澜。如同“蝴蝶效应”一般,“一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可以在两周以后引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。”一个小小煽动引起的波澜,或惊艳世界、造福一方;或摧枯拉朽、害人无数。

人之所以伟大,是宇宙万物之灵,拥有高维智慧,造福一方人将成为无限可能。关键在于自己怎么想?从想法到干法,从干法再到干成,就取决于自己的态度!行就行,不行就不行。

比如,在解决问题时,一个人持有的态度和决心所做出的选择,是“为难、担心、害怕”,还是“勇敢、主动、积极”,体现出两种完全不同的思维模式。如果一个人的思维模式倾向于前者,那么他很可能会一事无成,最终徒留一地鸡毛。相反,如果一个人的思维模式倾向于后者,那么他可能会激发自己的无穷潜力,其人生或许就收获无限可能。

1.积极的思维模式

因人的“趋利避害”本性使然,大多数人常常会无意识就选择“为难、担心、害怕”消极的思维模式,还没付出行动,就已经开始预设并等待着结果了。一个人心里为难,就不愿承担;一个人心里担心,就不愿付出;一个人心里害怕,就选择逃避,这些情绪往往会让人变得十分被动。一旦“为难,担心,害怕”这三种被动的心态占领上风,便会削弱一个人的志气,束缚一个人的思想,阻碍一个人的行动,使自身能量被内耗掉,内心逐渐荒芜,生活亦失去色彩,让人生变得黯淡无光。

可是,有谁愿意承认自己就是“为难、担心、害怕”呢?或避重就轻,或顾左右而言他,也许就是这类人的“真本事”了!

只有少数人毅然决然选择“勇敢、主动、积极”的思维模式,愿意主动去挑战和突破自我,愿意去尝试探索未知和躬身实践,最终拿到“你好、我好、大家好”的结果。

有些人把每次挑战,都当成自己成长与发展的宝贵机会,勇于探索,敢于尝试。虽然结果有好有坏,有如意有不如意,但是通过这种“历事炼心”的过程,他们体验了成功与失败的滋味,学会了如何找到解决问题的方法,明白了得到结果的路径和方法。此外,在这个过程中,他们不仅修炼了自己的心性,还不断积累了经验。

如此循环往复的过程,就是实践出真知的过程,也是得其“道”的过程。不管期间结果是好还是坏,是成功还是失败,只要持续成长与发展,向好向前永不停歇,最终收获的就是人生智慧。

不为失败找理由,只为成功找方法,或许就是这些拥有积极思维模式的人的“真实写照”,个人也因此获得成就与幸福。

2.感恩的思维模式

“感恩”正是这种人的思维模式。从“说文解字”的角度去深入探寻“感恩”这两个字的起源与内涵时,不难发现古人造字之精妙。

“感”字,上面是“咸”,意味着全部、都;下面是“心”,提示我们对身边任何人、事、财、物都要用心感受,才能真正地“感”知。

“恩”字,上因下心,心上有因,即用心去感知人、事、财、物的前因后果、来龙去脉。

“感恩”两个字连在一起看,就是自己真正感知到了人、事、财、物背后的原因,并对这一切表示感激。遇到问题用心感受,就知道问题背后的原因所在,便能从“因”上下足功夫作出改变。

心上有因,知道“我”是一切的根源,一切问题都得从自己身上找原因,而不是从外部去找原因,如此操作便一找一个准,对症下药就把问题给解决了!既有效率又不耗精力,多好呢?现实则刚刚相反,怪来怪去,怪天怪地者众多,有用吗?恐怕对解决问题无济于事,甚至还将小问题变成大问题,最终徒留一地鸡毛而已。

而有心,是一切美好的开始。

——因为有心,我们更能懂得别人的好,懂得别人的不容易,更能懂得自己所得的一切,包括父母的养育、别人的给予、国家的护持和大自然的馈赠,并非理所当然。

——因为有心,我们更能懂得所有的人生际遇都是历练,我们能遇见谁,一切缘来缘去,都不是自己能够左右的。历事炼心是关键,成长发展是根本!

无论人生际遇如何,遇见好人好事要感恩感谢世界赠予我们美好,遇见坏人坏事也要感恩感谢其帮助我们成长。当我们对生活中的一切人事财物都充满感激之情时,我们的内心便会变得更加平和富足,成为一个幸福的人。

3.躬耕的思维模式

说到底,人生就是要有耕种思维,就像农民种地一样,在哪里耕耘,就会在哪里收获,在哪里努力,就在哪里成长。一分耕耘 ,一分收获!谁知盘中餐,粒粒皆辛苦——这就是农民收获的真实写照啊!

然而,人最重要的“那块地”在哪里呢?就是自己的心,心心念念就是“那块地”,又称“方寸心田”。

生命本是能量体,人的心灵也是有能量的,心生力量可正可负,心生万法可多可少,心生世界可大可小。而人生犹如一叶小舟在海上航行,忽上忽下,漂泊不定,那自己如何驾驭好自己的“心”呢?唯有像农民一样,必须躬耕好自己的“方寸心田”,继而才能躬耕好人生的“一亩三分地”(学业、家业、事业、善业)。如此,世界的美好才能与我们紧密相连。

躬耕好自己的“方寸心田”,意味着在这片心灵的田野上,有人播撒下“真善美”的种子,日复一日地躬耕不辍。随着时间的推移,这些“真善美”的种子逐渐生根发芽,茁壮成长,使得这片心田丰盈无比,充满生机活力,呈现出“山水繁茂、美丽田园”的和谐景象。

相反,有人却任由“假恶丑”(例如负面情绪、不良念头、消极思想等)在上面蔓延,没有用心躬耕自己的“方寸心田”。结果,长此以往,这片心田日渐荒芜,宛如一片荒漠,失去了生机与活力,呈现出“河流干涸、田园荒芜”的贫瘠景象。

显而易见,一个人必须具备躬耕思维,像农夫一样,无论春夏秋冬,始终辛勤耕作。只有躬耕好自己的“方寸心田”,才能在人生的田野上收获丰硕的成果,享受成就与幸福的喜悦啊。

4.成就与幸福的核心

由此可见,一个人的兴趣和思维模式,或许就决定了自己的成就和幸福程度!

兴趣,作为内心深处无意识的本能,是激发一个人内生动力的源泉。它驱使一个人从“我想”的渴望,到“我要”付诸行动,再到“我能”拿到好的结果的转变,这一过程不仅需要勇气和决心,更需要持续的毅力和坚持。成功与失败往往只在一念之间,在于自己的态度。除了态度,我们一无所有!

思维模式,在这一过程中起着至关重要的作用。积极的思维模式,如勇敢、主动和积极,能够激发个人的潜力,使人生充满无限可能。感恩的思维模式,让人们明白,一切问题的根源都在自己身上,从而能够更有效地解决问题。躬耕的思维模式,告诉人们,人生就像耕种,只有辛勤耕耘,才能收获丰硕的成果,享受成就与幸福的喜悦。

无论是幸福无比还是痛苦不堪,是自信自悦还是自暴自弃,是游刃有余还是束手无策,是主动作为还是被动等待,是有所作为还是无所事事,是造福一方还是穷困潦倒,一切皆取决于自己!做好自己是一切的根本!

人工智能AI时代更是如此!试想一下,机器都可以帮助人干一些活了,若自己连人都做不好,那这个世界的一切美好与自己何关?

心随所愿,所愿,所不愿,皆源于自己。当一个人将自己的兴趣爱好与家国情怀相结合,树立起远大的理想和抱负,去提升自己的愿力,不断地修炼演变,躬耕好自己的“方寸心田”,进而躬耕好自己的“一亩三分地”,用实际行动去造福社会、报效祖国、服务人民。如此才能够有心有力去实现心中的愿望,获得更高的成就与更幸福的未来!

愿因我的存在,为人世间创造更多美好!

愿世间的一切美好都与你有关!

编辑: 叶燕妮

审核: 江明亮

发布: 邹春燕