神奇的“四象限”左右着我们的人生

34分钟引言:人生的跷跷板常滑向哪里?

我们置身于一个物质丰饶的时代,似乎比历史上任何时代都拥有更多“选择”与“自由”。指尖轻触,琳琅满目的商品瞬间送达;方寸屏幕,包罗万象的信息奔涌而来……

然而,在这表象之下,令人困扰的事情也正在发生:多少人看似岁月静好,享用着精致的食物,却深陷高血压、糖尿病、焦虑失眠的泥沼?多少人在电商平台的“狂欢节”中疯狂买买买,却在收到包裹的瞬间陷入更深的空虚与茫然,又花了多少冤枉钱买那么多不实用的东西?多少人奔忙于向外求,拥有着看似光鲜的头衔和令人艳羡的履历,却在深夜独处时,感受到灵魂深处难以言喻的疲惫与空虚?

孟子早已洞察:“生于忧患,死于安乐”。为什么古圣先贤在物资匮乏的时代,就已经对“忧患”与“安乐”有如此深刻的认知,难道“安乐”不好吗?殊不知,表面的安逸舒适,如同温水煮蛙,常在不经意间侵蚀着生命的韧性与活力,悄然诱发着心灵的枯萎与麻木。真正的生命活力,往往在应对挑战、克服忧患的过程中得以激发。实际上,根据现代科学研究发现,因为生命“熵增”的存在(医学上称为退行性变),人如果躺平贪图安逸,不做有用功去抵抗人性“五漏”(即贪嗔痴慢疑)与人心“三妄”(即“妄”乎所以、妄自尊大、妄自菲薄)带来的问题,就会加速身心的老化衰败。

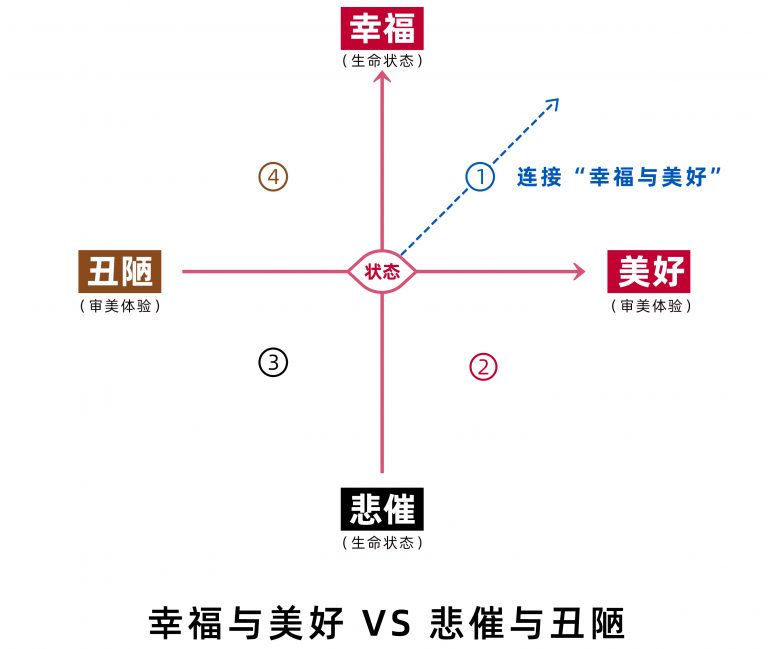

想象一下,人生如同一架跷跷板。一端承载着我们孜孜以求的“幸福与美好”,另一端则是我们避之不及的“悲催与丑陋”。人人都本能地渴望稳稳地坐在幸福美好的一端,可是现实令人困惑:为何芸芸众生,常常像被无形丝线牵引的木偶,像个失去主动权的“奴隶”,不知不觉地滑向了悲催与丑陋的一端?幸福与美好到底眷顾哪些人呢?如何才能掌握住自己人生的主动权,连接“幸福与美好”呢?

回归本质,唯有拎清楚:

- 幸福是什么?悲催是什么?(生命状态)

- 美好是什么?丑陋是什么?(价值判断)

- 主动是什么?被动是什么?(行为姿态)

- 主人是什么?奴隶是什么?(身份归属)

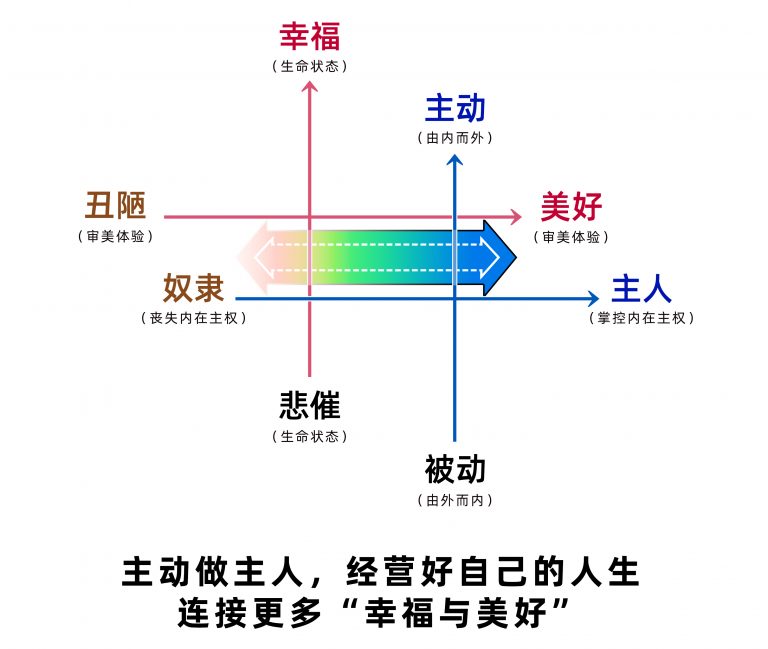

唯有深入体悟生活和工作,才能在神奇的“四象限”中自觉归位、了然于心,找到自己下力的方向。而“觉醒三问”——“我是谁”“为了谁”“依靠谁”——正是我们“拎清楚自己”,对治人性“五漏”与人心“三妄”的良方,主动做主人,经营好自己的人生,连接更多“幸福与美好”。

一、命运的路口:左右人生境遇的“四象限”

人生,恰似一场在浓雾弥漫的原始森林中的漫长跋涉,充满了未知与变数。在这段旅程中,总要面对无数个十字路口:是向左还是向右?向前还是向后?是坚持还是放弃?……究其根本,这些贯穿我们一生的大小抉择,或许可以凝练为两组相互交织的“四象限”,由此构成了人生境遇的基本坐标系。

1.第一组:幸福与美好VS悲催与丑陋

这组抉择,直指内在的生命状态与价值判断。它追问的是:在人生的旅途中,选择栖身于哪片土地?是繁花似锦的幸福与美好之境,还是荒芜破败的悲催与丑陋之地?

1)幸福是什么?

幸福并非单纯的感官愉悦或物质享受,它是一种整体性的积极生命状态:身体康健,精力充沛;内心安宁平和,少有焦虑与恐惧;拥有真诚、温暖、相互支持的人际关系(亲情、友情、爱情);在个人学习或工作中感受到成长与发展;对生活充满热爱与好奇心;能够感受到自身存在的价值,并对他人、社会有所贡献。幸福是在淡定中品味出的甘甜,在平安中感受到的快乐。幸福或许正如孟子所言“生于忧患”后收获的内在坚韧与从容。

2)悲催是什么?

悲催是幸福的对立面,是生命状态的整体性失衡与沉沦。它表现为身体被病痛折磨或过度消耗;内心被焦虑、抑郁、空虚、怨恨、麻木等负面情绪长期占据;人际关系充满冲突、冷漠、算计或孤立无援;感觉生活毫无意义,陷入日复一日的重复与倦怠;丧失对未来的希望与热情;深陷自我怀疑与价值感缺失的泥潭。悲催或许正如孟子所言“死于安乐”的现实写照——表面的舒适下,是生命活力的日渐消逝。

3)美好是什么?

美好是一种正向的价值判断。它指向那些符合“真善美”标准的事物、行为与关系:如诚信守诺、敬业奉献、见义勇为、孝老爱亲;如大自然的壮丽、艺术的感染力、科技的创造力;如和谐共生的社会氛围、公平正义的制度环境。美好是在付出中升华出的境界,在奉献中感受到的崇高。它照亮人心,温暖社会,是连接“幸福”的重要桥梁。

4)丑陋是什么?

丑陋是美好的反面,是一种负面的价值判断。它指向那些违背道德良知、破坏和谐、损人利己或自毁根基的事物与行为:如欺诈贪婪、背信弃义、冷漠自私、暴力伤害;如环境的污染破坏、资源的无度挥霍;如社会的不公、歧视、腐败与戾气。丑陋是污染灵魂、毒害关系的毒素。丑陋的人,即使获得一时之利,最终导向的必是内心的不安与外在的冲突,滑向“悲催”的深渊。

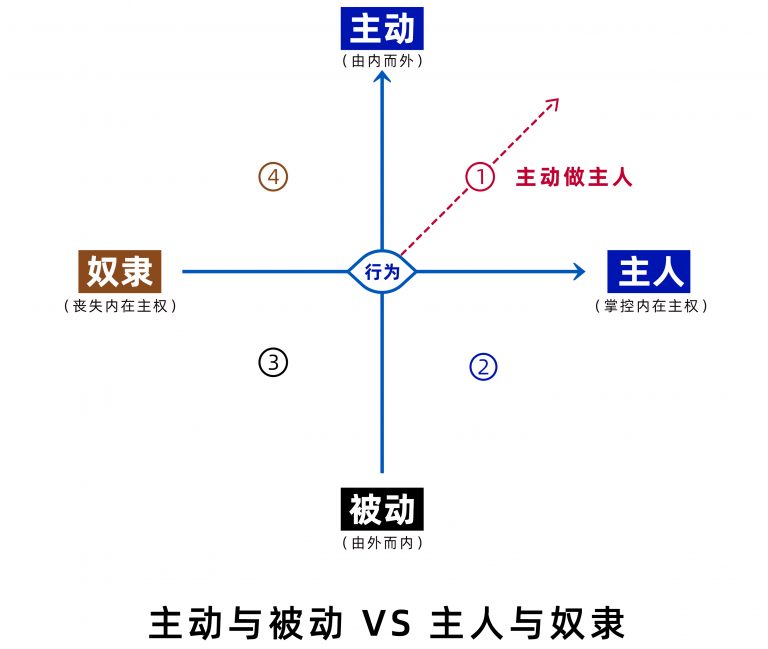

2.第二组:主动与被动VS主人与奴隶

这组抉择,聚焦于我们面对生活时的行为姿态与身份归属。它追问的是:在人生的航程中,是选择成为掌控命运之舟的主动做主人,清醒地判断风向、调整航帆;还是甘愿沦为被风浪裹挟的被动做奴隶,在生活的惊涛骇浪中随波逐流?

1)主动是什么?

主动是一种由内而外的驱动力量和行为姿态。它意味着拥有清晰的自我认知和目标,积极思考、果断决策、勇于行动、敢于担责。主动者不等待命运垂青,而是主动创造机遇;不抱怨环境恶劣,而是努力适应或改变环境;不畏惧困难挑战,而是将其视为成长的阶梯。主动的核心是“我选择,我负责,我承担,我付出”,做自己人生航船的舵手。

2)被动是什么?

被动是一种由外而内的受制状态和反应模式。它表现为消极等待、随波逐流、缺乏主见、逃避责任。被动者常被外界环境或内在惰性、恐惧所驱使,行动迟缓或盲目跟从,甚至干脆躺平。面对问题习惯于抱怨指责,而非寻求解决方案;面对选择犹豫不决,最终将决定权拱手让人。被动的核心是“我被选,我被迫,我抱怨,我排斥”,将自己的人生之舵交给了外部的风浪。

3)主人是什么?

“主人”身份的核心,在于内在的自主意识主导自己的人生:清醒地认识“我是谁”(我是生活的有心人、家庭的顶梁柱、企业的主力军、国家的建设者),明确“为了谁”(为己发展、为家争气、为企添力、为国效力),懂得“依靠谁”(依靠国泰民安的环境、企业兴旺的平台、团队同心的协作,但更依靠自己不懈的努力)。他们拥有独立人格和坚定信念,能清晰界定自我边界,为自己的选择负责到底,并能有效管理情绪和欲望(能对治人性“五漏”和人心“三妄”)。主人是自身生命疆域的真正领主,无需提醒自动自觉地经营好自己的人生。

4)奴隶是什么?

“奴隶”身份的本质,是依附外部来主宰自己的人生,可能表现为:过度依赖外界的认可与评价来确认自我价值;被物质欲望、不良嗜好或即时快感所奴役;缺乏自我努力和奋斗的动力,只想等靠要、吃现成,脚踩西瓜皮溜到哪里算哪里。其心态源于内在的虚弱(人心的“三妄”),表现为缺乏自我价值感,界限不清,将自身幸福寄托于外物或他人,最终沦为被外界裹挟的囚徒。

3.抉择的迷雾与现实的反讽

根据因果律,没有无缘无故的幸福与美好,也不会有无缘无故的悲催与丑陋。第一组的“结果四象限”,由第二组的“行为四象限”所决定。

这两组四象限的抉择,看起来似乎黑白分明、道理浅显——谁不渴望永驻幸福与美好的花园?谁不想成为自己人生的真正主人?然而,现实的迷雾常常混淆了方向。欲望的潮水汹涌澎湃,裹挟着我们前行。

1)混淆状态与行为

有人可能错误地认为,只要拥有了某些外在条件(财富、地位、美貌),就必然进入“幸福与美好”状态,而忽略了内在的修炼;也可能错误地认为,“主动做主人”就是让别人都听我的,不顾一切地强求控制,结果反而陷入更深的无力感。

2)被即时满足诱惑

“悲催与丑陋”的状态,如沉溺于娱乐、购物、不良嗜好,有时能带来短暂的快感,结果却是精神的空虚;“被动做奴隶”的姿态,有时能带来虚假的安全感,不用承担选择的风险和责任,结果却是成长的束缚。

3)无意识随波逐流

有的人从小被灌输的“成功”模板,是拥有财富、权力、地位和名气,常常在无形中被引导着走向“悲催与丑陋”(如牺牲健康换外在的功名利禄)和“被动做奴隶”(如只为满足他人期待而违心地生活)。

于是,令人心痛的反讽出现了:在现实中,多少人心甘情愿地、甚至主动地,为自己戴上了悲催的枷锁,在迷途中热烈拥抱了丑陋的幻影,并将命运的缰绳,恭敬地交到了他人或环境的手中,最终沦为自身人生的卑微囚徒。这种“主动”拥抱困境的选择,根源何在?答案或许深藏于一个人认知深处的“致命陷阱”。

二、致命的陷阱:为何“主动”拥抱悲催与丑陋?

承认这一点需要巨大的勇气:人生中大部分的困境,并非源于不可抗的外力,而是源于人性“五漏”和人心“三妄”,造成自身认知偏差和选择错误。这些将人们拽向“悲催与丑陋”“被动做奴隶”象限的力量,常常披着诱人的外衣,潜伏在人们思维模式的深处,构成了致命的陷阱。

1.身份幻觉:错把外在标签当成幸福本质

这是最普遍也最隐蔽的陷阱。当一个人将“我是谁”的答案,完全依附于这些外在赋予的标签,将在什么地方居住、在什么地方吃饭、在什么地方上班、在什么学校上学……当成一种炫耀,悲剧或许就开始了。他亲手将自己的价值感和存在感,寄托在外界变幻莫测的评价上。他将华丽但终究是外在的“戏服”(如“某总”“学霸”“富豪”),当成了生命唯一的、不可分割的本体。一旦标签受损或失去,便陷入“妄自菲薄”的深渊,感觉自我价值崩塌,幸福遥不可及。这些华丽的“戏服”只是表面,而“戏服”下那个鲜活、独特、有无限可能的生命本身,才是永恒的主角。错将标签当作生命本质,无异于在沙地上建造城堡,注定在幻灭中沉沦。

2.选择错误:在虚假自由中沦为被动奴隶

我们身处一个物资/机会丰盈的时代。早餐有几十种麦片可选,职业路径似乎无限多,婚恋对象理论上可以全球匹配。这带来了前所未有的“自由感”。然而,“主动选择”的光鲜外衣下,常常包裹着被动的内核。人们被海量的选项所淹没和麻痹,误以为选项越多就等于自由越大。殊不知,未经审视的、被外界(广告制造的焦虑、享乐主义的潮流、社会流行的“成功学”)或内在冲动(贪图即时快感的“贪”、被激怒后的“嗔”、自以为是的“痴”、逃避拖延的“慢”、连自己都不信的“疑”)所驱动的选择,本身就是一种隐形的奴役(被裹挟)。若是拎不清,把错的以为是对的,把坏的以为是好的,在糖衣炮弹甜蜜的诱惑下,悄然被套上了枷锁(如过度消费的债务、虚幻游戏带来的精神迷失)。

真正的选择自由,不在于选项数量的多寡,而在于选择时那颗心是否清醒、自主,不被恐惧和欲望所劫持。一个选项虽少但源于内心真实渴望和长远价值的清醒选择(“主动做主人”),远胜于一百个随波逐流的盲从(“被动做奴隶”)。

3.本末倒置:用悲催兑换幸福的荒诞交易

这是人生最大的讽刺,也是最具毁灭性的陷阱:为了追求心目中自诩的“幸福”,却义无反顾地走上了“悲催”的歧途。这是因为混淆了“途径”与“目的”,颠倒了价值的本末。人们将一些作为通往幸福的途径(如金钱、地位、物质享受、工作成就、社会认可),错误地当成了幸福本身。为了获取这些“途径”,不惜牺牲那些构成幸福真正根基的“目的”(健康、和谐的人际关系、内心的平静与闲暇、自我成长与发展、对社会的关爱贡献)。

这种价值的倒置荒谬至极,人们却不自知:“无异于典当灵魂的烛火去换取取暖的柴薪,最终只能在寒冷与黑暗中沉沦。”我们付出无可替代的珍贵之物(透支自己的健康换煲剧的爽快、牺牲引领孩子成长的时光换个人享乐、压抑内心真实需求换所谓的合群、放弃作为人何为正确的原则换眼前的利益),换取的却是转瞬即逝或根本无法带来深层满足的东西(更差的身体、更虚的头衔、更空的内心、更高的代价)。价值观念的罗盘一旦发生根本性倾斜(未能“拎清楚”幸福与悲催的本质区别),人生的跷跷板滑向悲催丑陋的一端,便已是注定的结局。

4.关系错位:在依赖与控制中丧失主动权

马克思说:“人的本质是一切社会关系的总和。”这句话深刻揭示了人类社会性的根本特征。然而,关系的扭曲和错位,是导致个体从“主人”象限滑落至“奴隶”象限的最常见根源之一。当人们过度依赖于外界的认可(朋友圈的点赞数)、吹捧(别人为迎合你而做出来的样子)或资源(一些根本拉不上关系的所谓人脉)来确认自我价值、获得安全感时,我们就将自身命运的主动权拱手相让了。或者界限模糊不清,过度卷入对方的生活和情绪,把对方的问题当成自己的问题,被别人裹挟着不得不做一些违心的事情。关系的错位,无论表现为依赖还被裹挟,都是内在主权丧失在外在关系中的显影。

三、拎清楚自己:以“觉醒三问”把握人生主动权

看清陷阱,破局之道豁然开朗。人生跷跷板的现实启示:若只将好处拉向自身,对面放置浮名虚荣,必因重力坠向悲催深渊。欲向上翘起,拥抱幸福与美好,必须在对面放置真正有分量的“重要东西”:对内在品格的磨砺、对他人的关爱与贡献、对社会的价值创造、对超越小我的意义的追寻——这正是“觉醒三问”的实践结晶,帮助我们如何“拎清楚自己”,对治人性“五漏”与人心“三妄”,跳出认知陷阱,牢牢把握人生主动权。

1.“我是谁”:破除标签幻觉,回归生命本真

持续追问“我是谁”,是破除各种外在标签带来的身份幻觉、建立真实自我认知的起点。这可以让我们剥离外在标签,回归生命本真。

1)生活的有心人

我是用心感知生活点滴美好与艰辛的人。我珍视健康,热爱学习,关注成长,追求发展,对世界保持好奇与善意。我脚踏实地,在平凡中发现不凡,在琐碎中体悟真谛。

2)家庭的顶梁柱

我是家庭责任的担当者,是父母晚年的依靠,是伴侣风雨同舟的战友,是孩子成长路上的榜样。我用爱与付出营造温暖港湾,守护家的和谐与安宁。

3)企业的主力军

我是组织发展中不可或缺的力量。我立足岗位,精进技能,恪尽职守,勇于创新。我与企业共同成长与发展,以专业和贡献赢得尊重,创造价值。

4)国家的建设者

我是社会进步的一份子。我遵纪守法,爱岗敬业,关爱他人,积极参与社会事务。我深知个人命运与国家发展紧密相连,愿以微薄之力,添砖加瓦,建设更美好的家园。

2.“为了谁”:校准人生方向,赋予行动意义

明确“为了谁”,是校准人生方向、赋予行动意义的指南针,是根治价值倒置的有效办法。

1)为己发展

为了自身持续地成长、进步与完善。追求身心健康、能力提升、精神富足、人格独立,实现自我潜能的最大化。这是立足之本,是服务他人的前提。

2)为家争气

为了家庭的荣誉、福祉与未来。努力工作,创造更好的生活条件;传承优良家风,维护家庭和睦;以身作则,让家人以我为荣,让家庭成为幸福的港湾。

3)为企添力

为了企业(或组织)的兴旺与发展。贡献智慧与汗水,提升效率与效益;维护团队利益,推动创新进步;与企业同呼吸共命运,在集体成功中实现个人价值。

4)为国效力

为了国家的繁荣、稳定与强盛。将个人奋斗融入时代洪流,恪守公民责任,弘扬社会正气,在各自岗位上为国家发展、民族复兴贡献力量。

3.“依靠谁”:建立支撑系统,奠定强大根基

认清“依靠谁”,是建立正确支撑系统、摆脱过度依赖或盲目自大的关键,是奠定主人地位的强大根基。

1)依靠国泰民安

依靠国家长治久安、社会和谐稳定的大环境。和平发展、法治健全、公平正义是社会成员追求幸福最根本的保障,是个人奋斗的坚实平台。

2)依靠企业兴旺

依靠一个健康、有前景、讲信用的平台(企业、单位或团队)。好的平台提供施展才华的舞台、成长的空间和必要的资源支持,是个人价值实现的重要载体。

3)依靠同心协力

依靠志同道合的伙伴、团结协作的团队、和睦互助的社群。单丝不成线,独木不成林。相互信任、支持、协作产生的合力,能克服个人难以逾越的障碍,成就更大的事业。

4)依靠自己努力

最根本、最可靠的依靠,是自身不懈的努力、坚韧的意志、持续的学习和解决问题的能力。不怨天尤人,不等靠要,立足自身,奋发图强,是把握命运主动权的核心。

人生的跷跷板,生动地诠释了老子深邃的智慧:“反者道之动,弱者道之用。”当我们不再只想着把一切拉向自己,而是心甘情愿地为他人承担、付出,创造价值,在跷跷板的另一端放置了真正意义上的“重量”——对他人的关爱、对社会的贡献、对内在品格的提升——我们创造的正向影响力越大,造福的人越多,另一端承载的分量就越重,自然能带动自己的人生向上翘起,连接更多“幸福与美好”。

通过觉醒三问“我是谁”“为了谁”“依靠谁”,持续地“拎清楚自己”,我们便能从认知深处拆除那些致命的陷阱,牢牢把握住人生的主动权。我们开始真正懂得,什么才是连接“幸福与美好”的桥梁——不是外在的浮华标签,而是内在的澄明;不是虚假的选择自由,而是清醒的自主担当;不是本末倒置的价值追求,而是扎根于生命本质的丰盈;不是扭曲的关系依附,而是独立个体间的尊重与共创。看清了方向,我们才能为之不懈努力,在每一天、每一次选择中,主动地、积极地做“有用功”,朝着幸福与美好的彼岸坚定航行。

四、幸福与美好:人人都可以在奋斗中创造

穿透认知的重重迷雾,答案直抵人心:幸福与美好,是老天爷赋予每一个清醒灵魂与生俱来的权利。它不挑拣出身,不苛求境遇,只回应心灵的澄澈与选择的力量,人人都可以:用奋斗创造幸福生活,让幸福洒满奋斗之路!

1.在付出中升华境界

幸福并非外在的索取,而是在真诚的付出中得以升华的内在满足。当我们不再斤斤计较个人得失,将精力投入于服务他人、贡献社会、创造价值的事业中,便超越了小我的局限。每一次不求回报的援手,每一次尽职尽责的坚守,每一次推动集体向前的努力,都在无形中拓宽着心灵的疆域,提升着精神的境界。这种因付出而带来的内心充盈,是物质享受无法替代的深层幸福源泉。

2.在奉献中享受人生

奉献是付出的更高形式,是主动将个人价值融入更宏大叙事的选择。它意味着为了家庭的和睦、团队的荣誉、社会的进步、国家的未来,甘愿承担更多责任,甚至做出必要的牺牲。这种奉献,是在清晰认知“为了谁”之后,心甘情愿的主动作为。当我们看到自己的努力切实惠及了所爱之人、所服务的群体、所热爱的家园,那份油然而生的成就感和满足感,便是人生最醇厚的享受。奉献者,往往最能体味生活真谛和生命意义。

3.在淡定中品味幸福

在纷繁复杂、诱惑丛生的世界里,保持一颗淡定的心是品味幸福的关键。淡定源于对“我是谁”的深刻认知,对“依靠谁”(尤其是依靠自己努力)的坚定信心,以及对人性“五漏”(贪嗔痴慢疑)的有效自控。它让我们不为浮名所累,不为物欲所困,不为得失所扰。在喧嚣中保持内心的宁静,在压力下依然从容不迫。唯有如此,我们才能敏锐地感知生活中那些细微的美好:一杯清茶的芬芳,家人闲坐的温馨,工作小成的喜悦,助人后的心安。真正的幸福,常在平淡与宁静中散发出最持久的光泽。

4.在平安中感受快乐!

平安是幸福的基石,是最朴素的愿望,也是最珍贵的馈赠。它意味着内心的平和无忧、身体的康健无恙,家庭的和谐稳定,社会的安定有序,国家的和平发展。当我们懂得依靠国泰民安的大环境,依靠企业兴旺的平台,依靠同心协力的伙伴,更依靠自己脚踏实地的努力去守护这份平安时,快乐便有了坚实的依托。在平安的日子里,我们才能安心地奋斗、从容地生活、尽情地感受爱情、亲情、友情的美好,享受奋斗过程本身的乐趣。平安中的快乐,平凡却隽永。

结语:岂非“身在福中不知福”?

“拎清楚自己”,让我们真正读懂了托尔斯泰:“幸福的人都是相似的,不幸的人各有各的不幸。”幸福的相似性在于:那些感受到持久幸福的人,无论身份地位,其内在状态和行为模式都惊人一致——清晰地知道“我是谁”“为了谁”“依靠谁”。由此,将工作和生活重心,稳固锚定在“幸福与美好-主动做主人”的象限,主动用奋斗去创造属于自己的幸福美好生活。

历经三十多年摸爬滚打,在穿越贫穷与富贵、悲催与幸福、丑陋与美好、“死亡”与活着之后,我将切身体悟写就了《拎清楚自己:做好自己是一切的根本》这本书。希望它能成为您手中的认知罗盘,指引思维的方向;希望它能成为心灵导航图,指引重返“主人”高地;更希望它能成为澄澈明镜,映照真实自我——所有困境的根源与破解之道,皆在于能否真正“拎清楚”那个独一无二、珍贵无比的“我”,并回答好“觉醒三问”。

当您合上这本书,愿那穿透迷雾的智慧之光,永伴前行。请时刻谨记:幸福与美好,是每个觉醒并主宰自身命运者的应许之地。它属于那些在生命旅途中,以“觉醒三问”为灯,以“拎清楚自己”为舵,在奋斗之路上不懈创造幸福并感知美好的人。

真正的幸福,从不由外在坐标定义。它的根系,深植于我们“拎清楚”:

1)什么是幸福?它是一种整体性的积极生命状态,根植于健康身心、真诚关系、持续成长、意义热爱、内在平和安宁,以及对他人和社会的关爱贡献。

2)幸福来自哪里?它来自内在的澄明(我是谁),清醒的自主担当(为了谁),扎根生命本质的价值追求,以及独立个体间基于尊重与共创的健康关系(依靠谁)。

3)怎样才能幸福?关键在于持续地“拎清楚自己”,践行“觉醒三问”,具体路径在于:在付出中升华境界,在奉献中享受人生;在淡定中品味幸福,在平安中感受快乐。

唯有拎清楚:什么是幸福?幸福来自哪里?怎样才能幸福?理解了这三个问题,才能成为真正幸福的人啊!否则,岂非“身在福中不知福”?

愿因我的存在,为人世间创造更多美好!

愿世间的一切美好都与你有关!

编辑: 江明亮

审核: 叶燕妮

发布: 邹春燕