人行走于天地之间,靠什么?

56分钟今年315晚会曝光的一系列食品安全、医疗健康、民生消费等事件,让人震惊之余又心痛不已。能不能吃得安全、用得放心,已经成为全社会关注的焦点。让老百姓欣慰的是,每年亲眼所见那些昧着良心、投机取巧的商家,都如秋风扫落叶一般,被国家法律和社会道德力量清除干净,真是大快人心!

感慨之余,也不禁发人深省:在漫长的人类文明演进中,究竟是什么力量,让人类在自我净化中脱颖而出,成为万物之灵长,能够昂首阔步行走于天地之间呢?这股力量,或许就深藏在每个人的内心深处。

小时候母亲常说:“做人要对得起自己的良心,才能睡得安稳。”这句朴实无华的话语,如同清泉般滋润着懵懂的心灵,成为人生路上的重要指引。这种内心善良的准绳,或许就是我们与动物最本质的区别。动物依靠本能生存,而人类却能在本能的驱使之外,在做出选择时还会扪心自问:如何才能无愧地面对自己,面对他人,面对天地。

是啊,人之所以能够无愧于天地,正是因为心中有衡量善恶是非的一杆秤——那就是“天地良心”。

遗憾的是,有的人在面对急难愁盼时,走着走着就把自己的良心给弄丢了。那些为了自己的利益最大化,而不惜损害消费者生命健康的无良商家,不正是这样吗?但是我想,他们即使这样赚了点钱,也睡不安稳吧?最终不也被一一“净化”!由此看来,能否在“人事财物”四要素和“功名利禄”四利益所组成的八卦阵中,始终坚守那份未被世俗利益所蒙蔽、发自内心的“真善美”,传递正能量,才可能在人生的欲望之海中乘风破浪,安然无恙地驶向更加广阔的天地。

然而,“天地良心”并非仅靠与生俱来,还需通过后天不断修炼巩固强化,需要经历从“良知”到“良心”再到“良行”实现知行合一的人生精进三部曲,进而修炼从“知行合一”到“天人合一”再到“无我利他”人生进阶三境界。

那么,“天地良心”具体是什么呢?这一修炼演变过程的关键又在于什么呢?回顾自己的成长与发展之路,历经半生风雨与生死磨难才有所觉悟,总结提炼出以下四句话,分享给有缘人互勉:

“自爱自信”是一切美好的基石,

“自控自觉”是自己唯一的办法。

唯有朝着“追求卓越”方向下力,

持续修炼“强大自我”才是归宿!

一、知行合一:自爱自信人生精进三部曲

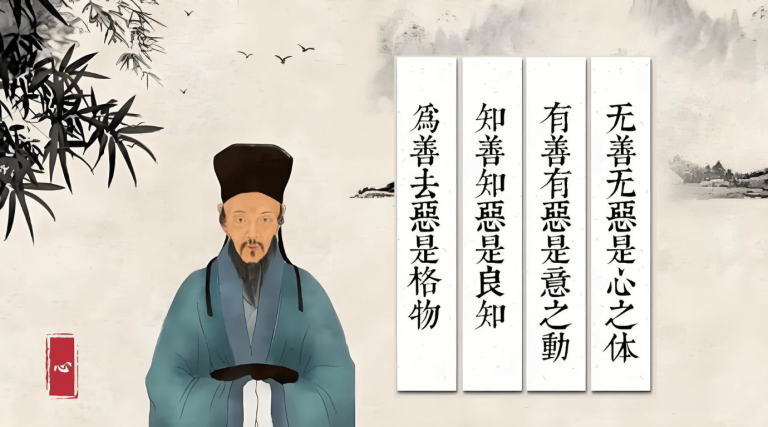

王阳明将毕生修为的心学感悟,浓缩成四句话留给后人:“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物”。“知善知恶”是良知,即知道要把人做好做稳,要从爱自己、善待自己开始,拥有自爱自信奠定美好人生的认知基础。还需将古圣先贤的智慧和科学家们的理论精髓等善知识根植于心,如此有了良心,说服自己由己及人去善待别人。再进一步,将古圣先贤的智慧和科学家们的理论精髓等善知识转化为行动,持经达变去践行,自己受益也让更多人受益,这就是良行。从“良知”到“良心”再到“良行”实现知行合一,由此构成人生精进的三部曲,成为驱动个人成长与发展的力量源泉。

1.唤醒良知,核心在于明辨善恶

“知善知恶”是良知,即我们要知道什么是“善”,什么是“恶”,才能拥有良知。在这个关键点上,核心在于明辨善恶。

善就是正能量,由己及人,由内而外,小到一个念头,具体到一些行为,对自己好,对自己人好,对别人好,都是善的表现。反之,恶就是负能量,由己及人,由内而外,小到一个念头,具体到一些行为,对自己不好,对自己人不好,对别人不好,都是恶的表现。具体如何做呢?

孔子曾经说过:“生而知之者,上也;学而知之者,次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下矣。”生来就知道的是上等,经过学习后才知道的是次等,遇到困惑疑难才去学习的又次一等,而遇到困惑疑难仍不去学习的就是下等。中华优秀传统文化以“儒释道”三家为代表的古圣先贤智慧博大精深,学习是懂得什么是“善”的重要途径。

向谁学?书是我们的良师益友。书籍是行走世界的窗口,主动深入地学习,汲取中华优秀传统文化以“儒释道”三家为代表的古圣先贤智慧,以及科学家们的理论精髓。同时还要善于从身边的人学习。子曰“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”在与人相处中,要敏锐地发现别人的优点,学习他们的长处,同时也要注意别人的缺点,反省自己是否有同样的不足,如果有,就要及时改正。

怎么学?在学习的过程中,要掌握正确的学习方法。孔子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”要保持空杯心态,把过去的知识和经验倒掉,才能装入新的知识和经验;要保持好奇心,不提前预设立场,多问为什么会这样,就能更深入地了解事物的本质;要保持谦卑心态,虚心向他人请教,这样才能更快地获得更多知识。

学习是一个持续的过程,是人一辈子的事情。世上没有一劳永逸的事情,唯有活到老学到老,让这些古圣先贤的智慧,以及科学家们的理论精髓,如涓涓细流般进入大脑,滋养我们的心灵。

2.坚守良心,将善知识根植于心

将古圣先贤的智慧和科学家们的理论精髓等善知识根植于心,就有了良心。具体如何根植于心呢?

每个人都有自己的知识体系,由所接触、学习、思考和理解的事物构成,为自己的认知“买单”或“变现”。将古圣先贤的智慧和科学家们的理论精髓等善知识根植于心,就需要不断地将中华民族博大精深的经典文化、自然科学基础知识纳入其中,为自己的知识体系注入深厚的底蕴。

首先,深入研究其内涵,领悟其道理。这就像是挖掘一座宝藏,只有深入挖掘,才能发现其中的真正价值。不仅要知其然,还要知其所以然,才能将这些知识转化为自己的智慧,为自己的成长发展提供源源不断的动力。

其次,将其纳入自己原有知识体系中。新旧知识相互融合,形成一个有逻辑、有深度的知识结构。有助于更好地理解和应用所学知识,还能提升思维能力和创造力。这就像是将一颗颗珍珠串成一条项链,每一颗珍珠都是知识点,而这条项链则形成了知识结构。

再者,时常回顾和践行所学的知识。学而时习之,温故而知新。巩固记忆和理解的同时,还能发现新的启示和灵感,学以致用,将其转化为自身的能力。这就像是将理论知识与实践相结合,通过实践来检验理论的正确性,并通过实践来丰富和发展理论。

3.精进良行,持经达变去践行

将古圣先贤的智慧和科学家们的理论精髓等善知识转化为行动,持经达变去践行是良行。具体如何践行呢?

修炼自身,是成就一切良行的稳固基石。从自己的念头开始修炼,时刻观照自己,始终保持善的念头,杜绝生出恶的念头,从源头上滋养与锤炼内心的力量。古圣先贤的智慧和科学家们的理论精髓,源自对世界万事万物的深刻理解,源自对人生百态的独特洞察,源自对自己灵魂深处的真诚面对与无畏剖析。当我们吸收了古圣先贤的智慧和科学家们的理论精髓,有了这样的内心乾坤,无论外界风云如何变化,都能以不变应万变,泰然处之。

良行的践行,始于微不足道的日常琐事。有人总是怀着想改变世界的宏大梦想,却不愿做好日常生活中那些小事。然而,正是这些点滴的小事,构成了生活的图景。通过经历事情,不断躬耕自己的“方寸心田”,锤炼自己的坚韧心性,由此逐渐养成的良好行为习惯,会在自己面对更大的挑战时,提供源源不断的动力,支撑自己向好向前。

良行的同时,还需要影响和带动身边人。无论是血浓于水的家人,还是并肩作战的同事,抑或是因缘际会的有缘人,都可以通过积极的行动,向他们播撒“真善美”、传递正能量。在与他们的交流与互动中,不仅为他们提供支持和帮助,也可以互相学习与促进,实现共同成长与进步,在帮助他人的同时,也能为自己积攒福报。

二、天人合一:自控自觉绽放生命的光芒

人人生而平凡,都能成其伟大。自古以来就有追求“天人合一”的境界,看似玄之又玄,其实不过就是让花成花、让树成树,找到自己行走于天地之间的“天命任务”与“使命召唤”所在。在平凡之中,顺应天道法则,自控自觉去把每一件小事做好,日复一日地用心坚持与厚积薄发,尽情绽放生命的光芒。

1.顺天应时,在宇宙韵律中校准人生坐标

仰望星空时,我们常被那亘古不变的星辰轨迹所震撼。北斗七星始终如一地指引着方向,四季更替准时得如同精密的钟表。这种宇宙间永恒的韵律,恰似老子所言“人法地,地法天,天法道,道法自然”的生动诠释。人生在世,若能与这天地节律同频共振,便能在纷繁世事中找到属于自己的生命坐标。

古人观天象而作历法,察物候而定农时,创造了二十四节气这一举世无双的时间智慧。惊蛰时分,春雷唤醒沉睡的万物;谷雨前后,秧苗吮吸着天赐的甘露。比如,有经验的农民也懂得“种地要懂天时,做人要知天命”这种最朴素的人生道理,在第一声春雷前就要备好种子,在秋霜降临前完成收割。这种顺应自然的能力,不是源于书本知识,而是来自对天地韵律的深刻感知。正如《黄帝内经》所言:“春夏养阳,秋冬养阴”,其实质就是要我们顺天应时地生活。

在快节奏的现代生活中,我们常常陷入“逆天而行”的状态。熬夜透支着肝血,快餐侵蚀着脾胃,焦虑消耗着心神。比如,有位企业家每天工作16小时,时常用咖啡提神,靠安眠药入睡,结果不到四十岁就突发心梗。这不就是《周易》中的警示:“先天而天弗违,后天而奉天时。”违背自然规律的行为,终究要付出健康的代价。所幸的是,这位企业家得上天厚爱大难不死,康复之后下定决心调整作息,坚持早睡早起,每天精进练功,不仅身体逐渐康复,企业也因他更清醒的决策而蒸蒸日上。

具体如何校准自己的人生坐标呢?

首先要建立“宇宙视角”。当我们站在亿万光年的时空尺度上看待生命,那些日常的得失荣辱就会显得微不足道。明代思想家王阳明龙场悟道时,正是在仰望星空后顿悟“心即理”的奥义。

其次要培养“节气意识”。不妨在家里挂一幅二十四节气图,每个节气来临之际,以此调整自己生活节奏:立春时规划新年计划,夏至时检视上半年进展,秋分时开始收敛心神,冬至时进行年终反思。

最后要实践“情绪管理”。每天清晨,可以先静坐调息,想象自己像树木一样吸收天地精华;夜晚入睡前,则通过感恩日记清理负面情绪。这样的生活作息方式,可以让人始终保持充沛精力与清晰思维。

苏轼在《赤壁赋》中写道:“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也。”天地间最珍贵的馈赠往往免费,关键在于我们是否具备感知和接纳的能力。当我们将生命之舟驶入宇宙的洪流,顺应其韵律调整航向,就能像熟练的冲浪者那样,借势而行,在跌宕起伏中保持平衡与优雅。

现代天文学发现,银河系正在以每小时80万公里的速度向巨引源移动。这提醒我们,静止是相对的,运动才是绝对的。人生也是如此,与其在时代的洪流中徒劳挣扎,不如学会辨识潮流方向,调整生命风帆。就像古老的航海者依靠星辰指引航向,我们也要在宇宙的韵律中,找到那个独一无二的人生坐标。

2.内外兼修,以系统思维构建生命幸福体系

俗语说:“病从口入,祸从口出。”这简单的八个字,告诫我们如何才能真正做自己主人,而不做身体的奴隶。自己是用理性意识指挥控制身体自律守度,还是被身体用非理性欲望掌控而任性妄为呢?比如,多少人常常陷入这样一种荒谬的生活状态——身体明明疲惫不堪,却强迫它熬夜刷屏;肠胃早已发出抗议,仍用垃圾食品填塞;心灵渴求片刻安宁,反被各种欲望吞噬。这种身心分裂,恰如庄子所言“与物相刃相靡”,最终沦为身体的奴隶而非主人。

现代科学告诉我们,人就是一套精妙复杂的系统,所有生命活动的维系就在于“一进一出”,需要持续与外界交互:

有形的包括输入空气、水分、食物等,进入人体吸收转化后,输出二氧化碳、尿液、汗水、便便等,将体内不需要的东西排泄干净。若是输入的空气、水分、食物等有问题,就会祸害到身体健康;若是身体不需要的东西没有排出去,反而把身体需要的物质输出了,亦会损害身体健康。

无形的包括看见的、听到的、感受到的各种信息等,进入人体处理转化后,输出思想、语言、行为,即指挥自己“怎么想、怎么说、怎么做”。若是输入的信息乱七八糟,到处充斥着假恶丑,则会危害到人的心灵健康;若是输出的思想、语言、行为也不好,不仅没能给人世间带来美好,还会像回旋镖一样反噬到自己身上,亦会危害人的心灵健康。

因此,控制住自己的“一进一出”无比重要!输入决定着输出,而思想意识层面的输入输出,深度影响着物质层面的输入输出,因为自己想要什么,在意什么,亲近什么,就会感召什么,一切全凭自己内心的选择啊!

特别是在思想意识层面,唯有输出充满智慧的一切有形或无形的东西,才能为自己带来更多幸福,也为人世间创造更多美好。这就要内外兼修,从一进一出修心养性,用理性意识指挥控制自己的身体,让身体、心智、精神三个子系统形成协同共振,构建高效的生命幸福体系。

身体是灵魂的庙宇,修身的要义在于建立与肉体的友善关系。明代医学家张景岳在《类经》中强调:“善养生者,必宝其精,精盈则气盛,气盛则神全。”正如,一位百岁老中医,他每天早晨5-7点之间起床锻炼,几十年雷打不动。有人问他秘诀,老人笑答:“不是我在练功,是功在练我。”这种将养生功法融入生命节律的智慧,正是内外兼修做身体主人的典范。现代运动科学也证明,规律运动能促进脑源性神经营养因子分泌,可谓“动一动,少病痛;练一练,精神现”。

修心如同驯服野马,需要缰绳与耐心并举。北宋理学家程颢提出“主敬”功夫:“学者须先识仁。仁者浑然与物同体,义礼智信皆仁也。”这种将道德修养与心灵修炼合一的传统,在现代心理学中得到印证。正念减压疗法创始人乔·卡巴金博士发现,持续的正念练习能重塑大脑前额叶皮层,增强情绪调节能力。因此,我们不妨每日实践正念练习,保持与自我对话,就像给心灵安装北斗导航,避免在情绪风暴中迷失方向。

精神修炼是生命的升华装置。唐代青原大师提出参禅三境界:从“看山是山,看水是水”的懵懂;到“看山不是山,看水不是水”的困惑;最终回归“看山只是山,看水只是水”的彻悟。这种螺旋上升的认知跃迁,与马斯洛需求层次理论异曲同工。比如,有位曾深陷抑郁症的患者,通过每日反复抄写《道德经》逐渐找回生命意义。他说:“有一天当一字一句从笔尖自然流露出来时,突然明白原来自己也是宇宙韵律的一部分。”这种天人合一的体悟,正是精神修炼的美好馈赠。

这种良性循环就像人体的三焦气化(中医基础术语,指水液代谢的协调平衡作用。),使幸福感周流不息。现代量子生物学发现,人体细胞每秒钟发生近十万次生化反应。这意味着我们每时每刻都在重建自己。选择做主人还是奴隶,不在将来,而在当下这一念。当身体成为表达生命意义的乐器而非束缚灵魂的牢笼,我们就能奏响属于自己的命运交响曲。正如王阳明临终所言:“此心光明,亦复何言。”内外兼修的妙处,正在于将修炼化为呼吸般的自然,让生命如莲绽放,根植淤泥亦能香远益清。

3.破茧成蝶,在修炼演变中实现生命跃迁

当系统积累足够能量时,就会发生质的飞跃,就像蛹在黑暗中积蓄力量,终将破茧成蝶。这种从量变到质变的跃迁,正如《周易》所言:“穷则变,变则通,通则久。”

修炼演变本质上是一场对抗生命混沌的持久战,生命系统通过持续做有用功来维持有序。比如,闻名遐迩的人文景观广西龙胜梯田,农民们年复一年地修整田埂、疏通水渠,才能保持水土不流失。人生亦是如此,需要持续做功才能避免陷入混乱。

具体如何实现生命跃迁呢?一般需要历经“认知重构-行为重塑-真我觉醒”三层蜕变,如同蝶变所需的温度、湿度和空间,共同支撑着生命的跃迁。

认知重构是破茧的第一道关卡。人通过学习与实践不断重构自己的认知图谱,突破认知局限,才能突破能力局限,实现生命的成长。就像蝴蝶挣脱茧壳需要反复挣扎,认知重构也必然经历阵痛,但每一次突破都会让心灵之翼更加有力。

行为重塑是羽化的关键过程。心理学研究发现,新习惯的形成需要21天持续强化。正如禅宗“牧牛图”的启示:初时牛(妄念)野性难驯,通过持续修炼,最终达到“人牛俱忘”的化境。因此,在实践中不妨采用“微习惯法”,即每天坚持五分钟冥想、记录三件感恩事、完成一个利他小行动。这些看似微小的行为改变,如同蝴蝶振翅,终将引发生命蜕变的飓风。

真我觉醒是飞翔的呈现状态。当完成个体生命的觉醒后,我们会自然生起万物一体的感悟。如同破茧后的蝴蝶,不仅自己获得飞翔的自由,终于看见天地之广阔,更在采蜜过程中传播花粉,促成更多生命的绽放。这种真我觉醒的状态,正是修炼演变最珍贵的果实。

现代神经科学发现,持续的正向行为能重塑大脑神经回路。这意味着,每一次正向改变都在重构我们的生命软件。当积累到临界点时,就会像蝴蝶破茧成蝶那样,实现生命维度的根本跃迁。这个过程虽然艰难,但正如古人所言:“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。”在修炼演变的路上,每一次坚持都是对生命混沌的抗争,每一次突破都在为最终的破茧成蝶积蓄力量。

三、无我利他:追求卓越尽情播撒真善美

追求卓越,不是靠碾压他人来证明自己,而是激发自身内在的无限潜能,做自己人生的主人,让我们面对诱惑时依然能够保持纯粹淡定,在迷茫时依然能够坚定方向。就像一棵大树,持续向上生长的力量不在于与其他树木争高,而在于不断向下扎根深处,挺立风雨。

而在向下扎根、向上生长的过程中,一股无我而利他的精神力量,成为我人生道路上的灯塔,提醒我在任何时候都要保持独立的人格和坚定的信念——让世界看见更美的自己!这不仅体现在对自己始终坚守“真善美”,更体现在对家庭、对社会、对国家也尽情播撒“真善美”,像阳光一样温暖人间。

1.兼济天下,突破小我融入宇宙大爱洪流

追求卓越的最终目的,不是独善其身,而是兼济天下。因为没有人能够独善其身,无论学习、生活还是工作之中,无时无刻都需要与人打交道,才能不断连接更多幸福与美好。而做好自己是一切根本,需要躬耕好自己的“方寸心田”,播撒“真善美”,传递正能量,修炼好自己的品性、德行、智慧与能力,让内心的良知化作照亮他人的光。这种光芒不仅温暖自己,也能照亮他人的前路。为此,由心而发自己的两大愿:

第一大愿,是希望自己:自强不息“修品性”,厚德载物“修德行”,历事炼心“修智慧”,勤勉精进“修能力”!让自己还有这样的品性、德行、智慧和能力,为人世间创造更多美好。否则,不就辜负了老天爷对我的眷顾和厚爱了不是?!

第二大愿,是因为自己差点把小命给弄丢了,知道要过好自己的一生实在不容易,希望能用已绵延数千年的中华民族古圣先贤智慧,以及伟大科学家总结出的自然科学定律,来指导我们的实践,拎清楚该怎么想?怎么说?怎么做?以期探寻这人世间的背后,到底有没有一套适合凡夫俗子“连接幸福与美好”的底层逻辑呢?以此造福天下有缘人行稳致远!

这两大愿望,成为我不断前行的动力,鞭策自己以良知为指引,以良行为实践,不断朝着“追求卓越”方向下力,持续修炼“强大自我”既是自己的最终归宿,更是造福一方人的起点。在这个过程中,不仅实现了自我价值,也将为社会创造出更多的美好。正如一盏灯,它的意义不仅是让自己绽放光彩,更是让这种光彩成为照亮他人生命中的一束光,为他人指引方向。

生命最美的绽放,不是孤芳自赏,而是与世界的共鸣;不是独善其身,而是与万物的共生。愿我们都能在做事中修炼,在修心中成长,在渡人中升华,最终让良知化作照亮他人的光,做生活的有心人,做工作的明白人,成就自己,也温暖世界。

2.行善无求,在奉献中完成生命能量升华

十分感恩革命老区教育体局领导、校长、老师,以及慷慨解囊的乡贤企业家、我的亲人朋友、我的小伙伴们对名仁慈善基金会的大力支持,仅用了两年多时间,名仁慈善就能在革命老区乡村中小学从无到有、一点一滴地将“让世界看见更美的你”公益项目变为现实,并结合学校师生所需落到实处,取得了如今的一些成绩。这个过程让我深刻体会到,真正的良行不仅是帮助他人,更是突破小我的局限。这个项目不仅为革命老区乡村中小学的孩子提供一些物质帮助,更注重“育人”先“育心”,“扶智”再“助困”。我们深知,与其教孩子解题,不如教会他们相信自己。一个孩子的成长,不仅需要知识的灌溉,更需要信心的滋养。

为此,以“让世界看见更美的你”公益项目为落脚点,采取“构建环境造就人、营造氛围滋养人”模式,潜移默化、润物细无声,以形成“扶智助困”长效机制为抓手,作为学校一把手工程赋能校长,按照“上墙、上会、上心”校园文化进校三部曲规划,尽心尽力尽情助力革命老区乡村中小学校,做好校园文化环境氛围建设与营造、“奖学奖教助学”等一二三四件实事。

当我们放下个人私利,专注于利他时,行善积德便不再是一种负担,而是一种发自内心的力量。这种力量不仅能照亮他人的前路,也能让自己找到更广阔的人生意义。它不需要声势浩大的壮举,只需要在平凡的生活中坚持做好每一件小事;它不需要完美无缺的结果,只需要每天进步一点点的积累;它不需要自我标榜的炫耀,只需要一心无我、利他助人的初心。愿我们都能将心火化作照亮前路的火炬,用善行书写属于自己的人生篇章,在奉献中完成生命能量升华。

3.和光同尘,以利他实践爱出者爱返法则

老子《道德经》有言:“和其光,同其尘”,这六个字道出了生而为人行走于天地之间的至高境界。和光同尘不是锋芒毕露,而是在保持自身光芒的同时,又能像尘埃一样与万物和谐共生。这种生命状态早已超越个人荣辱得失,与人为善,一心无我而利他,天地万物都将与我一体、为我所用,万物皆是我,我亦是万物,不再有彼此,更没有敌人。就像光和尘自然而然地存在于天地之间,既不会因为花朵的娇艳而多照耀一分,也不会因为石头的粗粝而少给予一寸。

在江西于都、兴国两地10多所乡村中小学在践行“让世界看见更美的你”公益项目过程中,我深刻体悟到“爱出者爱返”的美好纯粹,了无私心便是幸福,明白到真正的无我利他实践需要破除三种执念:一是破除“施恩图报”的交易心态,真正的善行如同春风吹拂,不问归期;二是破除“居高临下”的救世主情结,要像大地承载万物那样谦卑;三是破除“追求完美”的形式主义,与其等待一个宏大的善举,不如把握每个微小的善意。

我们在开展教学奖教活动时,并不是简单的颁发荣誉证书与奖金,而是通过“让优秀成为习惯,你行我也行”评优评选,真正将符合以“真善美”为核心的校园文化优秀标杆树立起来,让更多的人看见榜样的力量。在此基础上,狠抓落实“个人未来成长与发展计划”,从根本上激活广大师生的内生动力,尽情绽放成为更美的自己。

看到受助学校的广大师生,因为自己这点微光,呈现出“朝气蓬勃、积极向上、勤奋好学、奋勇争先”的美好状态,满心欢喜的幸福感油然而生。这些年与其说是名仁慈善为祖国新生代做了一点实事,倒不如说是这种无所求的善行让我感受到了更多的幸福与美好。这种双向滋养印证了“爱出者爱返”不是简单的因果报应,而是生命能量的自然流动。当我们真诚利他时,自己的生命状态也将随之改变。利他实践的本质就是打开心量的修行,当我们把心量放大到像光和尘一样共存时,自己的烦恼自然就消失不见了。

功成不必在我,功成必定有我。只要秉承“但行好事,莫问前程”的纯粹,甘做铺路石而非纪念碑,就能守住行善的本心,与世间的幸福美好一起双向奔赴。每当我走过受助学校的文化长廊,看见“让世界看见更美的你”在校园里熠熠生辉,听见教室里传来的朗朗书声,就更加确信:所有真诚付出的爱,都会以某种形式重返生命。或者是某个深夜收到的感谢短信,或者是受助者会心一笑自然流露出的那一抹亮色,或者是自己内心日益充盈的幸福感。这种回馈未必来自直接受助对象,但宇宙自会以它特有的方式,让善良遇见善良,让光明照亮光明。

在这个意义上,“和光同尘”不仅是一种处世哲学,更是打开幸福与美好之门的钥匙。当我们放下得失心全然利他时,反而能获得最珍贵的生命礼物——那种与万物共生的踏实,与天地共鸣的喜悦。就像千年前范仲淹在《岳阳楼记》中写下的境界:“不以物喜,不以己悲。”当我们成为爱的通道时,自己也就成了爱本身,自然能体会到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的真正含义,这或许就是“爱出者爱返”最美好的境界。

四、天地良心:强大自我始终传递正能量

古圣先贤与伟大科学家早已发现,在天地之间,这浩瀚无垠的宇宙,以其内在的秩序与规律,编织着万物生长的宏大叙事。在这看得见与看不见的循环往复中,万变不离其宗,一切最终都是能量——顺应宇宙运行的节奏,如同春日暖阳,赋予万物生机与希望,滋养着生命体的茁壮成长,我们称之为“正能量”;而与之相对的,是那些逆宇宙之道而行的能量,如同冬日寒风,侵蚀着生命的活力与色彩,带来的是衰败与消亡,我们称之为“负能量”。

那么,“天地良心”具体是什么呢?在个体层面,良心或许只是个人由心而发“爱什么、信什么”的认知,站位不同,所求不同,自然所见不同。在天地层面,存在宇宙一体能量场,不管以什么形式呈现,人与万物一样最终都是需要依靠能量的转化而存活。也就是说,人要行走于天地之间,唯有将自己“爱什么”与“信什么”的良心,顺应天地之间的运行法则,时刻向世界传递出正能量。一个人真正的强大,就是持续修身养性、历事炼心,来实现自我能量的正向转化,即让自己始终保持并传递促使生命体成长发展的“正能量”,尽可能远离导致生命体衰败消亡的“负能量”,才能与世间的一切美好同频。否则,背道而驰,就会坠入自私自利的深渊,必将如秋风扫落叶般被天地所淘汰。

1.宇宙法则,能量守恒与熵增定律揭示生命本质

众多伟大科学家深入探索研究,揭示出隐藏在背后主宰着一切的宇宙法则——宇宙一体的能量传递无时无刻不在影响着每一个生命体,遵循着能量守恒与转化、熵增与熵减等法则。每一个生命体都在不断地接收与释放能量,而能否实现能量的“正向转化”与“高效利用”,即传递的是“正能量”还是“负能量”,则决定了生命体的兴衰成败。

从现代物理学的角度来看,人体也可视作一个完整的系统,在这个系统内,除了遵循能量守恒定律(热力学第一定律)外,还遵循熵增定律(热力学第二定律),即孤立系统自发地朝着热力学平衡方向“最大熵状态”演化。熵增,在物理学定义是一个自发的由有序向无序发展的过程。而相对应的,熵减就要通过外部做功,将系统从无序向有序的状态改变。

简而言之,因为熵增是自发的必然的,只要人不做任何的努力,人体内部,包括身、心、灵,都必然向无序的方向发展,身体衰老死亡、心理混乱内耗、灵性消失殆尽,都将是必然的结果。唯有通过做有用功,即锻炼好自己的身体,躬耕好自己的“方寸心田”,修炼自己的灵魂,使得自己的身、心、灵都更加有序,才能绽放出生命应有的光芒,减缓生命的衰败消亡。

从能量守恒与熵增定律中,我们不难理解,为何保持正能量是生命存续的关键。熵增,意味着系统从有序走向无序,从清晰步入混沌。一旦生命体被负能量所裹挟,便如同陷入了一片混沌的海洋,最终难免走向消亡的深渊。因此,生命作为能量的载体,更应珍视自身,选择发光发热,向人间播撒“真善美”,传递正能量,让这世界因我们的存在而更加绚烂多彩。

其实,早在两千多年前,古圣先贤已然知晓,人如果失去良心,就会受到“人性五毒”和“人心颠倒”的影响,而不知不觉中走向“堕落”,如此便解答了“为什么向下的大门永远敞开”的道理。比如,人在为了满足各种欲望、争夺生存资源的时候,想要多获得、多占有,而展现出不可思议的攻击性和破坏性,做出各种损人利己、损人不利己的事情,甚至惹出灾祸连连却不自知。如若任由其人性大爆发、人心颠倒,陷入“自我内耗、互相伤害、资源浪费、低质低效、坑蒙拐骗、假冒伪劣、尔虞我诈、纠葛纷争”等泥淖之中,必将使得人体的能量场处于严重的混乱无序状态,进而对人体产生毁灭性的影响。

2.心生力量,作用力与反作用力下的正负能量抉择

生命本是能量体,人的心灵也是有能量的,心生力量可正可负,心生万法可多可少,心生世界可大可小。那么,如何才能够吸收“正能量”,远离“负能量”呢?在经典力学里,牛顿第三定律表明,当两个物体互相作用时,彼此施加于对方的力,其大小相等、方向相反。也就是说,只有当我们传递正能量的时候,才能收到正能量的滋养;而当我们传递负能量的时候,也会遭到负能量的反噬。

从作用力与反作用力定律中,我们亦能汲取智慧。正如“爱出者爱返,福往者福来”,给予与收获总是相辅相成,传递正能量,便是播种希望,收获幸福的种子。每一份对他人的善意与关怀,都将化作内心的满足与外界的尊重,形成一股正向循环的力量,推动我们在人生的旅途中不断前行。这种回馈,不仅是物质层面的丰盈,更是精神世界的富足,让我们的生命之树更加根深叶茂,繁花似锦。

因此,自爱自信始终保持正能量,意味着在自己这片良心的田野上,播下“真善美”的种子,日复一日地辛勤耕作。随着时间的流逝,这些种子将生根发芽,茁壮成长,使得心田丰盈、生机勃勃,呈现出“山水繁茂、美丽田园”的和谐景象。这样的心田,如同肥沃的土地,滋养我们的心灵,让我们在面对生活中的困难和挑战时,依然保持坚韧和乐观。

相反,若任由“假恶丑”(如负面情绪、不良念头、消极思想等)在心田上蔓延,不加以耕耘,那么这片心田将日渐荒芜,宛如一片荒漠,失去生机与活力,呈现出“河流干涸、田园荒芜”的贫瘠景象。这样的心田,如同贫瘠的土地,无法滋养我们的心灵,反而成为前进道路上的绊脚石。

3.构建秩序,躬耕好“方寸心田”形成能量磁场

在宇宙一体的大能量场中,渺小的人类怎么可能与之逆转呢?宇宙一体能量场有其独特的净化体系,默默引导着万事万物运转。若不顺应宇宙法则,就会诸事不顺:

——身体层面诸多不适,五脏六腑的失衡,乃至怪病恶疾的频发,现代医学虽进步显著,但在这些面前仍显束手无策。

——心理层面饱受摧残,学习、工作、生活的重压之下,人们失去了活力与激情,陷入了前所未有的迷茫与困惑。

——精神层面萎靡不振,如同失去了灵魂的躯壳,对周遭的一切失去了兴趣与热情,人生的色彩在黯淡中逐渐褪去。

可见,面对巨大的宇宙天体能量场,人类作为主体,倒行逆施只会加速灭亡,被自然净化;唯有顺势而为,顺应天时、地利、人和,聚心、聚力、聚智,才能与自然和谐共生、繁荣昌盛。

宇宙生生不息、能量交替传递。如果自己持续向宇宙传递正能量,像毛泽东思想一样,造福人民,就永放光芒;如果自己持续向宇宙传递负能量,就像那些常见诸报端出事的人等一样,祸害国家社会,必然被世人唾弃、被宇宙所抛弃。

回归现实,世界复杂多变,社会鱼龙混杂,人心浮躁不安。在这样的背景下,拨乱反正,传递正能量,显得尤为重要!倘若一个内心混乱、缺乏秩序的人,就会因熵增而内耗严重,耗尽自己的能量,难以绽放生命的光彩。而一个内心井然有序的人,则能够更好地集中精力,应对复杂世界的各种挑战,绽放出生命应有的样子。

因此,构建内心的秩序,躬耕好自己“方寸心田”,形成自己的能量磁场,是我们在天地之间安身立命过好自己一生的关键。

第一,认真与自己对话。我们需要静下心来,与自己进行深入的对话,了解自己的内心需求和渴望,明确自己的目标和方向。通过与自己对话,我们可以更好地认识自己、悦纳自己,发现自己的优点和不足,从而有的放矢地精进自己。

第二,构建自己的体系。这包括知识体系、能力体系、认知体系等。我们需要不断地学习和积累知识,提升自己的能力和认知水平。通过构建自己的体系,我们可以更加系统地理解人事财物,更加理性地看待功名利禄,更加智慧地应对各种问题,从容优雅地活着。

第三,找准自己的节奏。每个人的生活节奏都是不同的,我们需要找准自己的节奏,按照自己的步伐前进。不要盲目地追求别人的成功和速度,而是要根据自己的实际情况,制定适合自己的计划和目标。通过找准自己的节奏,我们可以保持内心的平静和稳定,一步一个脚印稳步向好向前。

结语:天地之间有杆秤,那秤砣是良心

人行走于天地之间,靠什么?北宋思想家张载的横渠四句给出了振聋发聩的答案:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”这道出了人行走于天地之间,之所以能成为万物之灵长的根本——靠的正是把良知的精神基因刻进骨血,让天地良心化作指引方向的明灯,用良行的笔墨写就人间值得。良知就像是天地之间的那杆秤,而秤砣就是天地良心。也像是夜路中的手电筒,虽然无法一下子照亮远方,却能让我们看清脚下的每一步,在看似纷繁复杂的人世中,无论是面对个人选择,还是社会责任,以不变应万变——躬耕好自己的“方寸心田”,一心无我而利他,尽情播撒“真善美”,始终传递正能量。

无比庆幸和感恩,父母从小的认可、鼓励与欣赏,让我学会从“自爱自信”开始,逐渐走向“强大自我”的修炼之路。如今,希望祖国未来更好,尽自己的一点微光,用无我利他的良行去将这份爱传递下去,让它生生不息。因此,以革命烈士爷爷的名字“名仁”为名号,创办广州市名仁慈善基金会,把良心化作日复一日的“真善美”坚守,化作“愿世间的一切美好都与你有关”的初心,化作“让世界看见更美的你”的信念,化作“为祖国新生代做点事”、“为天下妈妈做点事”、“为天下老板做点事”的点滴行动,又重新找到了生命和光同尘般的幸福与美好。

如此,从想法到干法,再到干成,从“自爱自信”到“自控自觉”,从“追求卓越”到“强大自我”,这是一条不断修炼、不断超越自我的道路。这条路上,人能否顶天立地行走于天地之间,中间或许只差是否始终相信自己一定能行的信念——让世界看见更美的自己,行就行,不行就不行!

历经多年的修炼实践,最终发现,所谓“和光同尘”的模样,不过是这两句话的真实写照:

“命自我立,福自己求”!

“天道无亲,常与善人”!

人性的“五毒”,即“贪嗔痴慢疑”,或多或少人人都有!而老天爷是最公平公正的,因为它没有亲戚,在天道面前人人平等,顺之者昌,逆之则亡!因此,“福禄寿”都得靠自己修才行!唯有善良厚道的人,才能顺应天道,享受人天福报啊!

人心向背,是向善背恶,还是向恶背善,那是自己的认知问题!是为自己的认知“买单”或者“变现”,一切福与祸皆由自己所造!

人心不古,是自私自利,还是纯真纯粹,那是自己的劣根性问题!若自己没慧根,那就得会跟,即跟对人行善积德!否则,是不是意味着随着自己的劣根性任性妄为,连路都走错了呢?!

若自己心甘情愿去面对生活和工作中的一切,积极主动,肯花时间,肯下力气(功夫),肯花点钱,如此尽心尽力尽情,做到仁至义尽,则无往而不胜!

若自己不情不愿,消极被动,不肯花时间,也不肯下力气,甚至一毛不拔,还能得到什么呢?!自己连“一点态度,一点时间,一点力气,甚至一点钱”都不愿意付出,自己还能有所得吗?!

除了态度,我们一无所有!消极被动,就会为自己找出千万个理由和借口,诸如没时间,没办法,没可能,没有钱……最终只能感叹自己“没那个命”?!

那么,是认命,还是不认命?完全取决于自己!若是认命,就脑子一根筋,一条道走到黑吧!若是不认命,并坚信“我命由我不由天”,即对自己的现状不满,那就认真反思反省吧!断恶修善,就开始扭转了命运的齿轮;洗心革面,就开始脱胎换骨,向好向前走畅途!一切幸福与美好尽在不远处等着!

愿因我的存在,为人世间创造更多美好!

愿世间的一切美好都与你有关!

编辑: 江明亮

审核: 叶燕妮

发布: 邹春燕